Nel contesto globale attuale, segnato da instabilità geopolitica, transizione energetica, trasformazione digitale e crescente pressione regolatoria, la resilienza non può più essere interpretata come semplice capacità di reazione agli eventi avversi. È diventata una competenza sistemica, una scelta progettuale e, nel settore della manutenzione, una leva strategica di competitività. A livello internazionale, le Organizzazioni piùContinua a leggere "La manutenzione come infrastruttura strategica nei nuovi scenari nazionali e internazionali"

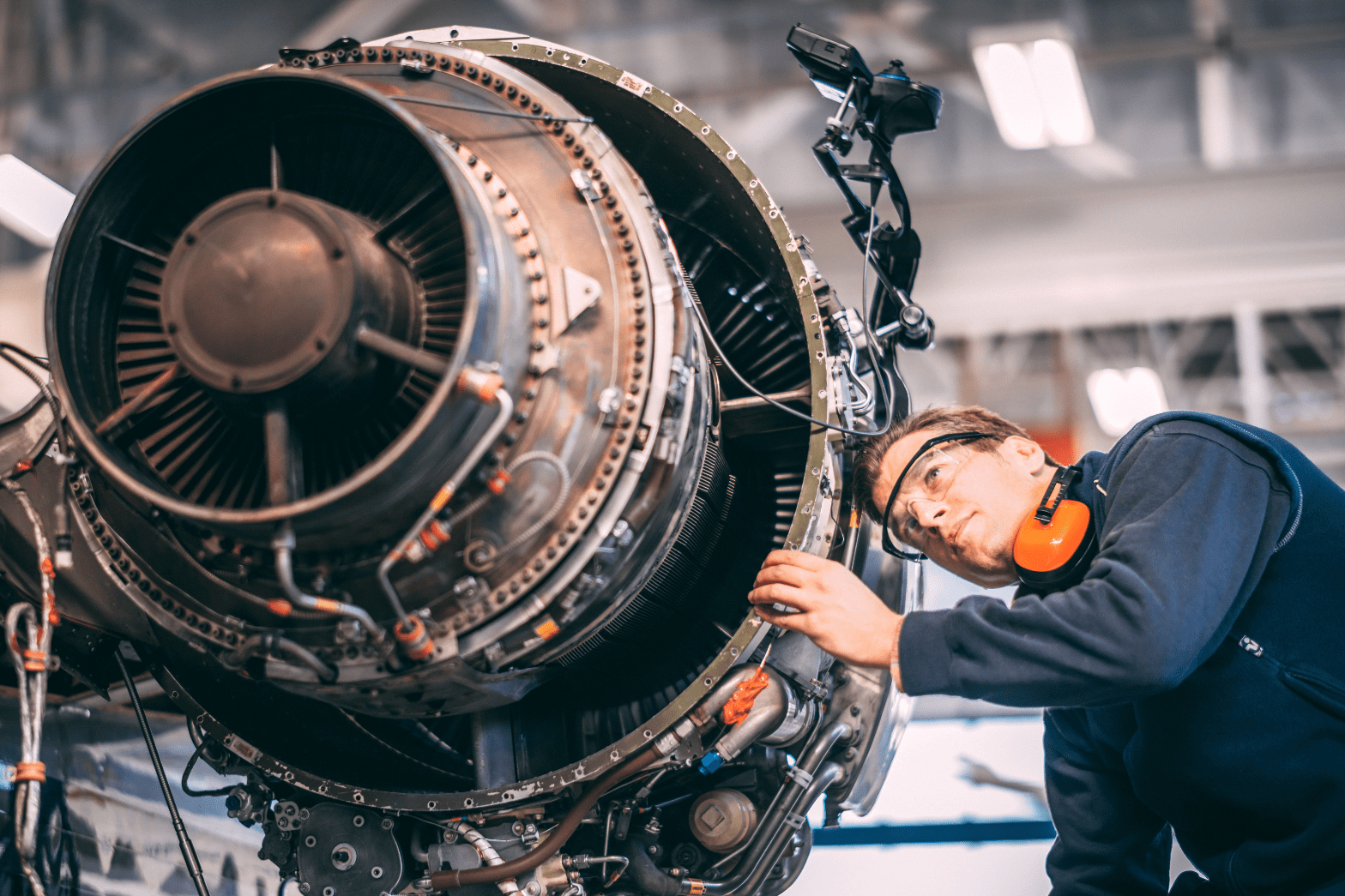

Un nuovo standard per un’autentica sicurezza manutentiva: la UNI EN 17975:2025

A luglio 2025, l’UNI ha pubblicato la norma UNI EN 17975:2025, segnando un passaggio fondamentale nella storia della manutenzione industriale europea. Per la prima volta infatti, un’unica norma definisce un quadro metodologico chiaro e condiviso per la gestione sicura delle energie e dei fluidi durante le attività di manutenzione, ponendo le basi per un approccioContinua a leggere "Un nuovo standard per un’autentica sicurezza manutentiva: la UNI EN 17975:2025"

I seminari del CNIM per migliorare i processi di manutenzione: abbiamo iniziato dal settore energetico

Il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione (CNIM), insieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e alla sua Fondazione, ha organizzato due seminari tecnici gratuiti dedicati ai temi della manutenzione nel settore energetico, con il patrocinio di ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti. Il primo incontro si è svolto il 20 giugno 2025,Continua a leggere "I seminari del CNIM per migliorare i processi di manutenzione: abbiamo iniziato dal settore energetico"

Ottimizzazione dei processi di manutenzione

L’ottimizzazione dei processi di manutenzione si configura tradizionalmente come una leva strategica volta a garantire maggiore competitività e resilienza alle Organizzazioni industriali e infrastrutturali, con l’integrazione delle migliori pratiche internazionali, l’applicazione degli standard tecnici più avanzati – come quelli della famiglia ISO 55000 – e lo sfruttamento delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali finalizzateContinua a leggere "Ottimizzazione dei processi di manutenzione"

MM Maintenance and Facility Management

Comunicato stampa - Il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione (CNIM) annuncia un’importante iniziativa volta a rafforzare la cultura della manutenzione in Italia. Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Ordinaria, svoltasi il 31 marzo 2025, il Presidente Aurelio Misiti ha ufficializzato i lavori su una serie di seminari tematici che si terrannoContinua a leggere "MM Maintenance and Facility Management"

La sostenibilità nel settore della manutenzione: un impegno strategico per il futuro

La sostenibilità negli ultimi anni è diventata un tema imprescindibile in ogni ambito e il settore della manutenzione non fa eccezione. In un contesto globale dove l’attenzione alle problematiche ambientali, sociali ed economiche è in costante crescita, il ruolo della manutenzione è cruciale, non solo perché è un fattore di ottimizzazione delle risorse e diContinua a leggere "La sostenibilità nel settore della manutenzione: un impegno strategico per il futuro"

Pubblicata la nuova rubrica MM – Maintenance and Facility Management

La rubrica del Comitato è disponibile sul nuovo numero di Newcert Magazine, il trimestrale tecnico professionale sul mondo delle certificazioni e dell'empowerment. L'appuntamento di questa edizione è triplice: troviamo infatti la lettera del Presidente On. Prof. Ing. Aurelio Misiti, seguita dall'intervento del Segretario Generale, il Dott. Fabio La Porta, che sottolinea l'importanza centrale della manutenzioneContinua a leggere "Pubblicata la nuova rubrica MM – Maintenance and Facility Management"

ISO Annual Meeting 2024

Il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione si è iscritto agli eventi online del prossimo ISO Annual Meeting. L’appuntamento si terrà dal 9 al 13 settembre 2024 a Cartagena de Indias, in Colombia. Crediamo che la standardizzazione sia fondamentale per un Mondo migliore, per questo motivo ci impegniamo a sviluppare il nostro engagement su temiContinua a leggere "ISO Annual Meeting 2024"

Nuove sfide per la manutenzione

Ho il piacere di contribuire a questa rubrica, in qualità di Segretario Generale del Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione (CNIM), da sempre (e statutariamente) impegnato per promuovere e diffondere la cultura della manutenzione in Italia. Un settore alle prese, come altri, con nuove sfide, rappresentate dalla sostenibilità ambientale e sociale, dalla transizione digitale, dallaContinua a leggere "Nuove sfide per la manutenzione"

L’opportunità dell’IA generativa nella manutenzione: una nuova era di efficienza e affidabilità

Nel panorama sempre più complesso della gestione della manutenzione, l’Intelligenza Artificiale (IA) generativa emerge come una soluzione rivoluzionaria. Di fronte a sfide come la carenza di personale qualificato, l’aumento dei costi e la crescente domanda di servizi, l’IA generativa offre un’opportunità unica per migliorare la produttività e l’efficienza. L’IA generativa, capace di creare contenuti rilevantiContinua a leggere "L’opportunità dell’IA generativa nella manutenzione: una nuova era di efficienza e affidabilità"

Ponte sullo Stretto, un triplice salto di scala poco convincente

Nota degli ingegneri Aurelio Misiti, Fabio Casciati e Giovanni Saccà Giorni addietro, alla Facoltà di Ingegneria de La Sapienza, nella sala di Michelangelo, i professori Remo Calzona e Franco Purini sono stati protagonisti di uno straordinario dialogo su “Progettare e costruire, dall'antichità persiana all'epoca contemporanea”. Lo spunto storico è servito per una ricostruzione tra l'autoreContinua a leggere "Ponte sullo Stretto, un triplice salto di scala poco convincente"

Ponte sullo Stretto: il parere del presidente Misiti

Il presidente del CNIM Aurelio Misiti chiarisce: le raccomandazioni scientifiche sono indispensabili per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e sono volte ad evitare ritardi La notizia dell’imminente approvazione da parte della Commissione VIA (la quale esamina i progetti relativi all’implemento delle infrastrutture del nostro Paese) in merito al progetto relativo al PonteContinua a leggere "Ponte sullo Stretto: il parere del presidente Misiti"

La compliance nella manutenzione

Nel panorama della manutenzione, la gestione della compliance rappresenta un elemento cruciale per garantire lo sviluppo delle attività, sia per le aziende che offrono questi servizi, sia per quelle che usufruiscono di tali servizi. Per avere successo ed essere sostenibili, nel lungo periodo le Organizzazioni in questione hanno la necessità di stabilire e mantenere unaContinua a leggere "La compliance nella manutenzione"

La manutenzione degli asset: un fattore strategico per la sostenibilità

La manutenzione e la sostenibilità sono due concetti accomunati da un obiettivo comune: massimizzare l’efficienza degli asset. La norma ISO 55000:2014 ci fornisce una definizione puntuale di “asset”, ovvero: “un elemento, una cosa o un’entità che ha un valore potenziale o effettivo per un’Organizzazione. Il valore varia a seconda delle Organizzazioni e dei loro stakeholderContinua a leggere "La manutenzione degli asset: un fattore strategico per la sostenibilità"

La transizione ecologica nella Manutenzione: passi verso un futuro sostenibile

Nell’era attuale la necessità di adottare pratiche sostenibili è diventata cruciale per garantire un futuro ecologicamente equilibrato. Uno dei settori che gioca un ruolo fondamentale in questa transizione è la manutenzione industriale. Il seguente articolo esplorerà come la transizione ecologica sta influenzando il campo della manutenzione e come le aziende stanno adottando nuove strategie perContinua a leggere "La transizione ecologica nella Manutenzione: passi verso un futuro sostenibile"

Strage di Ustica, 43 anni dopo

“𝑶𝒈𝒈𝒊 27 𝒈𝒊𝒖𝒈𝒏𝒐 2023 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒒𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒂𝒕𝒓𝒆𝒆𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒂𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒑𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔𝒐 𝒆 𝒐𝒓𝒓𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒆𝒓𝒆𝒐 𝒅𝒊 𝑼𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂” - 𝗔𝘂𝗿𝗲𝗹𝗶𝗼 𝗠𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 La sera del 27 giugno di 43 anni fa, l’𝗮𝗲𝗿𝗲𝗼 𝗗𝗰𝟵 𝗜𝘁𝗮𝘃𝗶𝗮 in viaggio da Bologna verso Palermo, si disintegrò e cadde in mare al largo di Ustica. ⚫ A bordo di esso erano presenti 81Continua a leggere "Strage di Ustica, 43 anni dopo"

Progetto di Sistema per il Sud, ponte sullo Stretto, passi avanti per il “viaggio dell’avvenire”

Il 30 maggio 2023 è stata approvata in via definitiva dal Senato, la proposta di Legge riguardante la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, e l’inizio dei lavori è previsto nel 2024. Proprio questo è stato l’argomento centrale dell’evento “Progetto di Sistema per il Sud e Ponte sullo Stretto” tenuto a Roma, in viaContinua a leggere "Progetto di Sistema per il Sud, ponte sullo Stretto, passi avanti per il “viaggio dell’avvenire”"

Progetto di sistema per il Sud e Ponte sullo Stretto, incontro a Roma

Giovedì 15 giugno 2023, promosso da Svimez, Cnim, Arge e Ficei Il Ponte sullo Stretto, tema dominante nelle ultime settimane dopo l’approvazione della legge che sancisce la volontà del Governo Meloni di procedere alla realizzazione, sarà al centro dell’incontro operativo che si terrà a Roma giovedì 15 giugno 2023 (ore 11 Sala Ficei, via diContinua a leggere "Progetto di sistema per il Sud e Ponte sullo Stretto, incontro a Roma"

Le nuove Linee Guida ANSFISA per la certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi

ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ha pubblicato in data 6 marzo 2023 la nota di emanazione delle nuove Linee Guida per la certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi (CND) nella Manutenzione ferroviaria. L’importanza dei CND in ambito ferroviario e il valore della cultura dellaContinua a leggere "Le nuove Linee Guida ANSFISA per la certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi"

CNIM – Comunicato stampa del 16 gennaio 2023

Si è tenuto oggi presso la sede del CNIM a Roma, in via Cavour numero 181, il consiglio direttivo del Comitato. Presente la maggioranza assoluta dei membri, la relazione generale è stata tenuta dal presidente prof. Ing. Aurelio Misiti. Egli si è soffermato sulla profonda crisi che attraversano l’Italia, l’Europa e il mondo, dovuta allaContinua a leggere "CNIM – Comunicato stampa del 16 gennaio 2023"